«Sie wollte die Geräusche des Lebens wahrnehmen»

12.12.24

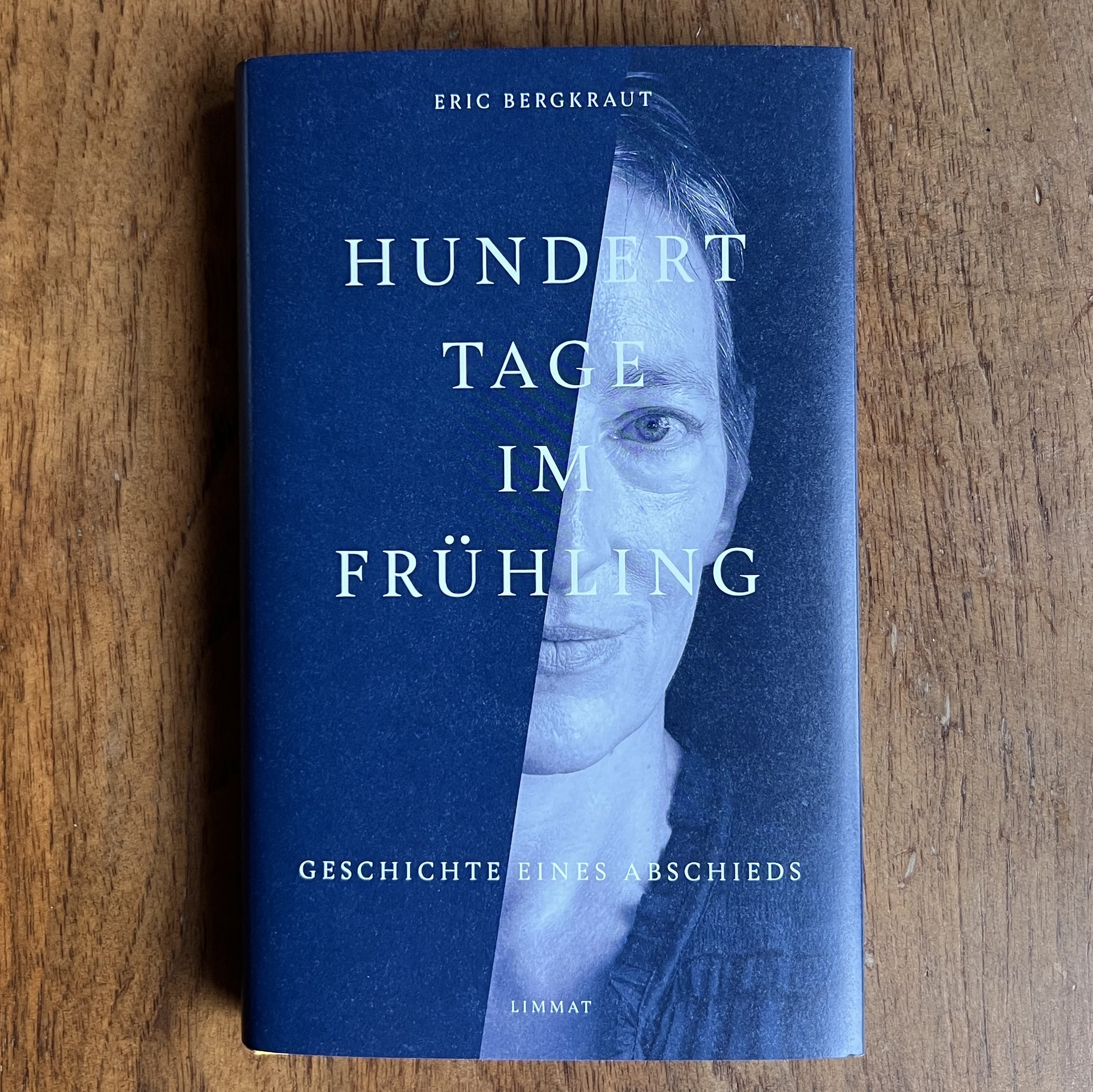

«Manchmal kann ich es immer noch nicht glauben, dass Ruth nicht mehr da ist», sagt Autor Eric Bergkraut. (Foto: Ayse Yavas, Limmat Verlag)

«Hundert Tage im Frühling» heisst das neue Buch von Eric Bergkraut. Er beschreibt die letzten hundert Tage im Leben seiner Frau, der Schriftstellerin Ruth Schweikert. Wie hat er die Palliativpflege seiner Frau zu Hause erlebt? Und wie geht es ihm heute?

Eine siebenköpfige Familie, eine Mutter, ein Vater, fünf Kinder, drei davon aus dieser aktuellen Beziehung. Die Mutter erkrankt an Brustkrebs, erhält Chemotherapien und Bestrahlung. Dann sieht es eine Zeit lang gut aus. Sie erholt sich, doch Jahre später zeigen sich Metastasen. Sie stirbt, 58-jährig, im Sommer 2023; der jüngste Sohn ist gerade mal 16.

Die Frau, um die es geht, ist die Schriftstellerin Ruth Schweikert. Ihr Mann Eric Bergkraut hat ein Buch über die letzten hundert Tage ihres Lebens geschrieben. Eric Bergkraut ist 66 Jahre alt, Filmemacher und Autor.

Dieser Text gibt das Gespräch mit Eric Bergkraut wieder, das hier als Podcast zu hören ist.

Eric, Du hast deine Frau Ruth Schweikert am Schluss zu Hause gepflegt, zusammen mit Palliativpflegefachkräften. Palliaviva war nicht involviert, aber die Situation kennen die Pflegenden von Palliaviva bestens. Wie geht es Dir heute?

Ich bin wie wohl sehr viele Frauen und Männer, die ihre Partnerinnen oder Partner verlieren, durch sehr tiefe Stimmungen gegangen, es war eine Art Versinken auch in mir selber. Ich glaube, dass es kein Ausweichen vor der Trauer gibt, dass man sie aber manchmal ein bisschen teilen kann. Glücklicherweise kann ich nach dem Versinken immer wieder in den Austausch treten. Manchmal kann ich jedoch einfach immer noch nicht glauben, dass Ruth nicht mehr da ist. Ich weiss nicht, was sich da im Hirn abspielt. Es gibt Momente, in denen ich denke, das alles sei nicht wahr, und ich hatte über die Versteinerungsphase hinaus auch plötzliche Heulanfälle.

Jetzt ist es ein Jahr und ein paar wenige Monate her, seit sie gestorben ist, und ich kann eigentlich zum ersten Mal sagen, dass ich dankbar bin für das, was ich mit dieser Frau hatte, und dafür, dass wir 29 Jahre lang zusammen sein durften. Ich bin dankbar dafür, wer sie war, bis zuletzt. Das führt uns ja jetzt auch hier zu diesem Gespräch zusammen, dass Ruth Schweikert zu Hause war und wir sie begleiten durften. Ich bin dankbar dafür, dass sie das zugelassen hat und auch wollte.

Dein Buch heisst «Hundert Tage im Frühling» und ist im Limmat Verlag erschienen. Es beschreibt wie erwähnt die letzten hundert Tage im Leben Deiner Frau Ruth Schweikert. Für wen hast Du dieses Buch geschrieben?

Das ist eine gute Frage … Ich habe es erstmal ganz sicher für mich und nur für mich angefangen zu schreiben. Peter Bichsel sagt, erzählen sei heilsam, erzählen sei nötig, um zu überleben. Es begann wirklich so, dass viele interessante Dialoge fielen, und ich muss betonen, dass es ein Geschenk war, dass Ruth Schweikerts Geist noch einmal vollkommen zurückkam. Das war die verzögerte Wirkung eines Medikaments, das bestimmte Krebsfolgen rückgängig machte, nachdem sie eine Zeit lang auch geistig wie abgesackt war. Sie war noch einmal ganz die Person, die sie gewesen war, die ich gekannt habe. Sie sprach mehrere Sprachen und hatte all ihre Eigenheiten, die ich an ihr liebte, selbst jene, über die ich mich manchmal etwas genervt habe in diesen 29 Jahren. Das war der Anfang des Buches. Mir fiel auf, dass sie so viele interessante Dinge sagte, von denen ich fand, man müsse sie aufschreiben. Ich begann dann, Notizen zu machen, zunächst wirklich nur für mich.

Ich glaube, das Buch ist auf eine Art sehr radikal geworden. Wenn ich es jetzt schreiben würde, wäre es ein ganz anderes Buch, weil ich viel versöhnter bin. Ich wollte sicher ein Stück Leben festhalten. Natürlich wusste ich, dass Ruth stirbt, aber gleichzeitig wollte ich es nicht wahrhaben, das ist auch ein wenig dialektisch. Ich wollte auch einfach das Stück Leben, das sie bis zuletzt hatte, festhalten. Erst viel später habe ich überlegt, wie nahe das alles ist, und habe mir dann überlegt: Darf ich das überhaupt veröffentlichen? Ich wollte auf keinen Fall, dass es voyeuristisch ist. Ich habe dann ein paar kritische Leute gefragt, die das Geschriebene als Erstleser zu sehen bekamen.

Meine Frau und ich waren uns noch einmal sehr nahe.»

Trotzdem sagst Du jetzt, das Buch habe eine gewisse Radikalität. Worin liegt diese für Dich?

Ich denke, dass ich auch eine Hommage an die Art und Weise, wie Ruth Schweikert die Welt verlassen hat, liefern wollte. Ich liefere Einblicke in den Vorgang des End of Life, und ich beharre sehr auf dieser Begrifflichkeit – End of Life und nicht Sterbeprozess. Ich wollte das menschliche Leben in allen Facetten zeigen und nicht einfach ein romantisches Bild malen. Meine Frau und ich waren uns noch einmal sehr nahe, nachdem wir in den 29 Jahren zuvor auch durch stürmische Zeiten gegangen waren. Wir haben uns wirklich wieder gefunden.

Ich beschreibe im Buch ja diese schöne Geste, als sie das letzte Mal ein MRI macht und den Ehering auszieht, weil man diesen in dem Gerät nicht tragen darf. Ich hielt also ihren Ehering, dann kam sie aus dem MRI und streifte sich den Ehering wieder über den Finger. Sie schaut mir in die Augen und sagte: «Ich habe dich zum zweiten Mal geheiratet.» Aber ich wollte nichts Idyllisches malen und beschreibe auch Situationen wie die, wo sie eigentlich gar nicht mehr sicher ist, ob sie noch da oder schon weit weg ist. Ich versuche, alles mit einer weitgehenden Ehrlichkeit zu beschreiben, auch was es mit mir macht. Das ist vielleicht radikal. Wenn man jemanden begleitet, und es ist wirklich das Ende, dann steht man sich auf eine Art sehr nackt gegenüber, und viele Kleinigkeiten, die sonst im Alltag eine Rolle spielen, sind nicht mehr wesentlich. Das sagt ja auch zum Beispiel die Sterbeforschung, das fand ich sehr interessant: Es gibt eine Art Werteumwandlung auf der letzten Strecke. Es geht nicht mehr um Rechthaben oder um Prestige, sondern der Gedanke des Teilens rückt in den Vordergrund. Das ist eine Art Versöhnung, die ich erlebt habe und von der ich eine Menge halte.

Wir hatten das Glück, Ruth zu Hause pflegen zu können. Mir ist es ein Anliegen, die Geschichte nicht als Missionar zu erzählen, aber vielleicht pickt jemand etwas auf, das ihm oder ihr entspricht. Ich habe meine Frau verloren und unsere Söhne ihre Mutter, und das ist noch immer schwierig. Aber innerhalb dieser schwierigen Situation hat sich doch gezeigt, dass es Möglichkeiten geben kann, durch Strukturen und Personen Gutes zu erleben. Bei uns waren viele unglaublich feine Menschen professionell und engagiert dabei, und diesen möchte ich auch die Reverenz erweisen.

Deine Frau ist zu Hause gestorben, umsorgt von der Familie, aber auch von Pflegefachkräften. Wie kam es dazu? Geplant war es ja nicht …

Überhaupt nicht, doch die Ereignisse überschlugen sich in Form von schlechten Diagnosen. Nach dem Wiederaufpoppen dieser Erkrankung gab es zunächst eine Chemotherapie, und im Rahmen dieser fünfmonatigen Chemotherapie sah es so aus, als ob alles wieder verschwunden wäre. Als wir uns gerade etwas entspannen wollten, haben sich erneut Symptome bemerkbar gemacht. Ich nenne das im Buch zuerst die Explosion und dann, die nächste Stufe, die Explosion der Explosion. Das hat uns richtiggehend überfallen. Ruth war handlungsunfähig, und ich musste sie ins Spital bringen, dann in ein zweites und ein drittes Spital. Dort begann die Fallpauschale der Krankenkassen zu spielen. Die Krankenkasse kündigte an, nur noch sehr begrenzt zu zahlen, und so musste ich innerhalb von wenigen Tagen entscheiden, ob Ruth in ein Sterbehospiz geht. Für uns ergab sich die Möglichkeit, sehr schnell zu organisieren, dass sie heimkommt. Sie war ja pflegebedürftig, und ich möchte hier den Fachleuten, die uns beraten haben, ein Kränzchen winden.

Man verwies uns an die Firma einer Kosovarin, Liridona, deren Mitarbeitende zwei- oder dreimal täglich vorbeikamen und die unglaubliche Fähigkeit hatten, uns Angehörige einzubinden. Man lernt dann auch das Know-how, denn es ist ja nicht so, dass man nur am Bett sitzt und die Hand hält, sondern man arbeitet mit. Ich half mit bei der Körperpflege, und noch am letzten Tag habe ich meine Frau eingecremt, das war unser letzter Körperkontakt. Ich finde es wunderbar, dass ich mich auch so von meiner Ehefrau und der Mutter unserer Söhne verabschieden konnte. Schliesslich war ich auch bei drei Geburten dabei. Das alles war natürlich nur möglich dank der Professionalität dieses Teams und dank unserem Umfeld. Ehemalige Studentinnen und Studenten von Ruth, aber auch Nachbarinnen und Nachbarn waren sehr präsent. Durch die grosse Offenheit, die Ruth gehabt hatte, kam sehr viel zurück. Das ist in dem Unglück, das es ist und bleibt, auch ein grosses Glück.

Manchmal kamen auch Bekannte und kochten, es lag darin eine grosse Selbstverständlichkeit.»

Ich möchte auf die konkrete Situation zurückkommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Im Buch steht, das Pflegebett sei im Wohnzimmer gestanden. Wie war das? Kannst Du das beschreiben?

Wir haben ein grosses Wohnzimmer, und das Pflegebett wurde wirklich das Zentrum des Raums. Ruth nahm auch immer wahr, wenn jemand reinkam. Sie hat ihre Radareigenschaften bis zuletzt, bis auf die allerletzten Tage vielleicht, behalten. Neben dem Bett stand ein Tisch, und sie wünschte sich, dass Menschen kommen und an dem Tisch beispielsweise arbeiten. So sassen dort Menschen und erledigten ihre Arbeit. Sie wollte die Geräusche des Lebens wahrnehmen, als letzte Symphonie auf der Welt. Manchmal kamen auch Bekannte und kochten, es lag darin eine grosse Selbstverständlichkeit.

Seither hat mir zweimal jemand gesagt, es sei sicher schwierig, diesen Raum jetzt, nach Ruths Tod zu Hause, weiter zu beleben. Das ist aber überhaupt nicht so. Auch die grün-weisse Decke beispielsweise, die ich ihr einmal geschenkt hatte und in der sie gestorben ist: Sie liegt jetzt auf dem Sofa, aber sie ist nicht zum kultischen Gegenstand geworden. Wir konnten vielleicht eine Art von Spiritualität in unseren Alltagsgesten praktizieren. Mindfulness bekommt in dieser Situation des Abschieds im Zusammenhang mit alltäglichen Gesten eine andere Bedeutung. Ich weiss nicht genau, was Ruth darüber dachte, aber ich spürte eine gewisse Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, die uns und die Leute, die involviert waren, verbunden hat. Es war eine Achtsamkeit, die man sonst im Alltag schnell wieder ein wenig verliert. Aber ich habe die Hoffnung, dass etwas von dem uns weiter begleitet.

Wie fest war das bevorstehende Sterben ein Thema zwischen Euch – nicht in Gesten, sondern in Worten?

Ruth hatte eine Patientinnenverfügung gemacht und auch ein Testament geschrieben. Sonst war das jedoch überhaupt nie ein Thema, über das sie mit mir reden wollte. Sie wollte leben. Selbst als ich sie in der wirklich letzten Zeit das eine oder andere fragte, wie ich dies oder jenes nach ihrem Versterben machen sollte, sagte sie: «Das ist schon gut, was du vorhast, aber ich will nicht darüber reden. Ich will leben.». Es gab dann aber doch diesen Moment – ich beschreibe das auch im Buch –, in dem sie nicht mehr essen wollte und die Zähne ganz fest aufeinanderbiss. Ich weiss noch, dass ich dachte: «Oh nein, wir haben doch jetzt einen Zustand zwischen Wegsein und noch Dasein, und ich sehe keine starken Schmerzen.» Die Schmerzmedikamente waren wahnsinnig gut eingestellt, und ihr Geist war wach. Ich dachte: «Nein, ich will das nicht.» Eigentlich hätte ich gewollt, dass das ewig so weitergeht. Und doch habe ich gemerkt, dass sie jetzt kein Essen mehr aufnehmen will und dass ich das akzeptieren muss. So war es dann auch. Es gab also diesen Moment, in dem diese Lebensbejahung, der Wunsch nach Austausch, nach den Geräuschen des Lebens in etwas anderes überging. Ich konnte nur voller Respekt und Achtung versuchen, meiner Frau die bestmögliche Begleitung zu geben. Es blieb mir vieles erspart, auch weil Ruth geistig so lange wach blieb, und dafür bin ich wirklich dankbar. Es blieb mir beispielsweise erspart, etwas über ihren Kopf hinweg entscheiden zu müssen. Und es half sicher auch, zu Hause zu sein.

Gab es in dieser Situation trotzdem auch Platz für Trauer? Es macht einen ja nicht erst traurig, wenn jemand gestorben ist. Allein wenn man das Buch liest, ist das sehr traurig …

Ja, es gab Momente, in denen wir auch die Trauer teilten. Ich war ja praktisch 24 Stunden mit meiner Frau zusammen. Wir hatten dann neben den Palliativ-Pflegefachkräften auch ukrainische Pflegende, die tagsüber bei uns waren. Ich kannte sie schon vorher, irgendwie hängt ja alles zusammen. Ich habe drei Filme über Menschenrechte, über Tschetschenien und Russland gemacht, und ich zeigte diese noch einmal, als der Krieg ausbrach und Putin wieder angriff. So habe ich Leute kennengelernt, und so kamen wir zu diesen Pflegenden. Ich war praktisch immer bei Ruth, und so gab es diese Momente des Weinens.

Ich möchte übrigens noch ein bisschen Werbung machen: Wir hatten jeden zweiten Tag ukrainische Musiker bei uns, Flüchtlinge, die Musik machten. Das wurde zum Ritual, ich könnte fast sagen, das waren unsere Gottesdienste, zusammen mit Gästen, Nachbarinnen und Nachbarn beispielsweise, die zu uns kamen. Wir sassen dann meistens auf einer Seite des Bettes, und auf der anderen Seite waren die Musiker. Dadurch entstand eine grosse Nähe, aber natürlich waren das auch sehr oft Momente der Trauer.

Ich bin sieben Jahre älter als Ruth und konnte davon ausgehen, dass ich sie überlebe. Das ist etwas Verrücktes in einer Partnerschaft: Bis zu welchem Punkt kann man einen Menschen begleiten? Was lässt sich teilen? Wir haben Momente der Trauer geteilt, aber es war dann vielleicht doch nicht ganz genau die gleiche Trauer.

Ruth war körperlich auf eine Art weniger geworden, doch es ging ihr trotzdem gut zu Hause. So konnte sie zum Beispiel die Nasenbrille für den Sauerstoff, die sie in der letzten Klinik jeden Tag trug, daheim ablegen. Zum Teil merkten Besucherinnen und Besucher, die zum ersten Mal kamen, gar nicht, wie es schon um sie stand.

Du wolltest vorhin noch Werbung machen für die Musiker. Wie heissen sie?

Sie heissen Katika und Pavel Egnatov und haben zwei Kinder, die in Zürich zur Schule gehen und schon sehr gut Schweizerdeutsch sprechen. Man findet sie über mich oder übers Internet oder auch über Palliaviva. Das sind wirklich ganz gute Musiker, hochkarätige Profis, die sich Wünschen anpassen können. Sie haben ein riesiges Repertoire, ich kann sie wirklich empfehlen. Übrigens gab es Musik schon in einer der Kliniken, in denen Ruth war. Da kam ich auf diese Idee.

Nie haben Ruths Augen mehr geleuchtet, als wenn der jüngste Sohn kam.»

Ich möchte nochmals zurückkommen auf diese Situation in Eurem Wohnzimmer. Du hast beschrieben, dass sehr viele Nachbarinnen, Nachbarn, Freunde, Bekannte, Studentinnen und Studenten vorbeikamen. Gab es auch Leute in Eurem Umfeld, die sich abgewendet haben und für die der Tod ein Tabu war?

Das ist schwer zu beantworten, aber ich kann sagen, dass es manchmal eine Art Befangenheit gab, die ich auch gut verstehen kann, wenn jemand das Zimmer betrat. Ich sagte den Menschen, die zu uns kamen: «Schau, es gibt kein Richtig oder Falsch. Du musst dich nicht in einer bestimmten Art verhalten. Du bist jetzt hier, Du gehst näher ans Bett oder auch nicht, wie Du willst. Und hier gibt etwas zu essen.» Viele kamen dann mit einer gewissen Regelmässigkeit. Aber ich möchte das doch auch noch relativieren: Es war kein Besuchsmarathon, meist waren wir eine ganz kleine Gruppe, auch zwei unserer drei gemeinsamen Söhne waren oft hier.

Was vielleicht noch wichtig ist: Der jüngste Sohn hat meist nicht zu Hause geschlafen. Ruth und mir war sehr wichtig, dass niemand gezwungen war, einer Situation beizuwohnen, die ihr oder ihm zu viel ist. Der jüngste Sohn war in dieser Zeit bei sehr guten Freunden und kam immer dann vorbei, wenn er es wollte, und er war auch ganz frei darin, dies zu entscheiden. Nie haben Ruths Augen mehr geleuchtet, als wenn der jüngste Sohn kam. Er hat ihr wahnsinnig viel geschenkt auf dieser letzten Strecke, und ich glaube, wir haben es auch wirklich gut gemacht. Mir war es sehr wichtig, dass er nie Verantwortung übernehmen musste im Alltag. Ich sagte ihm zum Beispiel nie: «Kannst Du schnell hierbleiben, ich gehe noch schnell zum Coop.» Der jüngste Sohn war wie eigentlich alle Söhne sehr präsent, aber einige hatten halt andere, schwierigere Umstände. Ich will jetzt hier aber auch nicht sagen, es sei nötig, immer zusammenzukleben, dann sei Sterben halb so schlimm. Es ist so, wie Du es vorhin auch gesagt hast: Es ist traurig, es ist schlimm, und man muss versuchen, den individuellen Bedürfnissen beider Seiten gerecht zu werden. Man darf Angehörigen auch nicht sagen, sie müssten immer da sein.

Grundsätzlich denke ich, dass eine solche Situation immer die Möglichkeit bietet, sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Es ist eine Chance, und ich glaube, das haben wir alle auch gespürt.

Du hast deinen jüngsten Sohn erwähnt, der 16-jährig war, als Ruth Schweikert, seine Mutter, starb. Es gibt zwei herzzerreisssende, sehr berührende Stellen im Buch, in denen er zu ihr kommt und ihr dafür dankt, dass er da ist. Einer der beiden anderen gemeinsamen Söhne war in dieser Zeit im Gefängnis. Wie hat diese Tatsache das traurige Geschehen daheim belastet?

Nicht kategorisch. Ich erwähne das im Buch, weil ich probiert habe, unsere Ehegeschichte aufrichtig zu beschrieben, ohne indiskret zu sein. Darum erwähne ich auch, dass zu diesem Zeitpunkt ein erwachsener Sohn im Gefängnis war, ohne weiter darauf einzugehen. Das war für ihn sicher schwieriger, aber er hatte genauso wie die anderen den bestmöglichen Abschied, und Ruth war, so wie ich sie wahrgenommen habe, jenseits jeder Wertung. Das entsprach sowieso ihrer Art, und so hat sie auch nichts gewertet, was auf dieser letzten Strecke geschah.

In diesem Buch spürt man ganz fest die Nähe, die Ihr offensichtlich zueinander hattet. Wie ist das jetzt für Dich? Ihr werdet nie ein altes Ehepaar sein.

Jetzt willst Du mich doch noch zum Weinen bringen, das ist nicht fair. Kurz vor Schluss.

Das ist nicht meine Absicht. Es ist das, was ich mir überlegt habe, als ich das Buch las.

Ich weiss, ich weiss. – Es ist sicher so, dass sich aus dieser haltlosen Trauer, aus der innerlichen Versteinerung Fragestellungen ergaben. Ich glaube, ich habe das im Buch sogar schon antizipiert: Wie kann ein verstorbener Mensch einen weiterlebenden Menschen am besten begleiten? Wie kann Ruth Schweikert Eric Bergkraut und die Angehörigen begleiten? Sicher hat Ruths Lebensbejahung geholfen, weil sie bestimmt nicht wollte, dass wir in der Trauer versinken. Es gibt ja Menschen, die viele, viele Jahre überhaupt nicht aus der Trauer herauskommen. Ich weiss, dass das Ruth überhaupt nicht wollte. In diesem Sinne suche ich einen Weg, um stark mit ihr in Verbindung zu bleiben.

Im Grunde wusste ich vorher gar nicht, wie stark wir verbunden waren. Also ich dachte freilich nicht, das zwischen uns wäre eine lockere Sache. Aber wie elementar und ursächlich tief die Verbindung war, habe ich eigentlich erst später gemerkt.

Daraus ist eine Idee entstanden: Ich besitze im Bleniotal eine kleine Ruine, und dort richte ich jetzt ein «deposito di libri» ein. Einerseits kommen dort Ruths Bücher hin, in eine Art hängende Bibliothek. Und andererseits will ich Menschen einladen, die Lust haben, zu schreiben oder etwas anderes Kreatives zu machen, zwei Wochen dorthin zu gehen. Ich handle im Sinne von Ruths Grosszügigkeit, die dadurch weiterschwingen wird. Dadurch werde ich mit ihr, wie Du es vorhin gesagt hast, natürlich trotzdem kein altes Ehepaar. Aber es ist vielleicht ein Element, das weiterschwingt, und es ist Teil meiner Suche, nicht in der Trauer zu versinken. Es ist eine sehr reale Art, wie Ruth Schweikert mich und auch andere weiterbegleitet.

Du schreibst im Buch: «Ich danke Dir dafür, dass Du Trostworte für uns schon verfasst hast: ‹Weint um mich, aber freut euch auch, dass es mich gab.›» Ist es das, was Du heute auch spürst?

Ich bin noch nicht ganz so weit, muss ich sagen; ich bin noch nicht ganz so weit. Ich spüre Ruths Kraft und ihre Eleganz, und ich schätze mich glücklich, dass ich diese Zeit mit Ruth teilen durfte. Ich bin okay und habe das Gefühl, dass die Waage stimmt, auch durch die Tatsache, dass wir diese letzte Strecke mit Hilfe von Profis, von Freunden und Nachbarn trotz allem so gehen konnten. Ich habe schon das Gefühl, das könnte uns, die noch hier sind, die verbleibende Lebensstrecke leichter machen, von der ich ja auch nicht weiss, wie lange sie ist.

Eric Bergkraut: Hundert Tage im Frühling. Limmat Verlag, www.limmatverlag.ch. 208 Seiten. ISBN 978-3-03926-075-1